Der motorisierte Individualverkehr bringt zahlreiche negative Folgen für unsere Gesundheit, unsere Sicherheit und die Qualität unserer Umwelt mit sich. All diese Fakten sind eindeutig belegt und dokumentiert. Doch selbst wenn alternative Mobilitätsformen leicht entwickelt werden könnten, um den motorisierten Verkehr zu verringern (und ja, wir denken hier ans Velo), wird das Auto weiterhin leidenschaftlich verteidigt, und zwar auf allen Ebenen, von der Politik bis hin zum einfachen Bürger, selbst wenn er nicht Auto fährt!

Eine Feststellung, die wir bei PRO VELO Valais/Wallis teilen. Das Mobilitätssystem zu ändern, um es für das Velo attraktiver zu machen, ist eine unglaublich schwierige Veränderung, und zwar sobald die motorisierte individuelle Mobilität betroffen ist.

- Sie sagen uns, dass es in dieser Strasse Platz für einen Zweirichtungsveloweg gibt? Ich sehe keinen.

- Ja, die Strasse ist sehr breit und es würde genügen, eine Reihe von Parkplätzen zu entfernen.

- Mein Gott, das ist unvorstellbar!

(wahrheitsgemässer Dialog)

Wessen Schuld ist das? An der MOTONORMATIVITÄT!

Was ist Motonormativität?

Aber was bedeutet dieser etwas barbarische Begriff? Vorsicht, Definition! Motonormativität beschreibt die kognitiven Verzerrungen, denen wir (fast) alle zum Opfer fallen. Diese Verzerrungen bestehen darin, dass wir das Auto als vorrangiges Verkehrsmittel definieren und die daraus resultierenden negativen Folgen akzeptieren, während dieselben Folgen in anderen Bereichen nicht akzeptabel sind.

Hier sind einige Beispiele, um dieses Phänomen zu veranschaulichen, die aus einer Umfrage unter 2000 Personen in Grossbritannien stammen:

Wenn jemand seine persönlichen Gegenstände auf der Strasse liegen lässt und sie gestohlen werden, ist er selbst schuld und die Polizei sollte nichts unternehmen. 40% der Befragten stimmten dieser Aussage zu.

Nun ändern wir die Frage leicht ab, indem wir die Art des gestohlenen persönlichen Effekts angeben.

Wenn jemand sein Auto auf der Strasse stehen lässt und es gestohlen wird, ist er selbst schuld und die Polizei sollte nichts unternehmen. Hier fällt der Anteil der Befragten, die dieser Aussage zustimmen, auf 5%! Rational gesehen handelt es sich jedoch um die gleiche Frage, da das Auto ein spezifischer Fall eines persönlichen Gegenstands ist.

Zwei weitere Beispiele aus dieser Studie sind interessant:

Das Risiko ist ein integraler Bestandteil [des Fahrens/Arbeitens], und jeder, der [fährt/arbeitet], muss die Tatsache akzeptieren, dass er schwer verletzt werden kann. Anteil der Befragten, die zustimmen: 61 % für die Autovariante, 31 % für die Arbeitsvariante.

Man sollte in dicht besiedelten Gebieten nicht [Auto fahren/rauchen] oder andere Menschen sollten den Rauch von [Autos/Zigaretten] einatmen. Anteil der Befragten, die zustimmen: 17% für die Auto-Variante, 75% für die Zigaretten-Variante.

Mit zweierlei Mass messen

Daher akzeptieren viele Leute eher schädliche Folgen, selbst sehr schwere, wenn diese vom motorisierten Individualverkehr herrühren. Eine direkte Folge der Motonormativität ist die Art und Weise, wie Verkehrsunfälle betrachtet werden. Sie werden ähnlich wie das Wetter behandelt. Niemand ist wirklich dafür verantwortlich, wir müssen diese Ereignisse einfach als unvermeidliche Zufälle akzeptieren, als Schicksal, gegen das niemand etwas tun kann.

Leute akzeptieren also eher schädliche Folgen, selbst sehr schwere, wenn diese vom motorisierten Individualverkehr herrühren

Motonormativität

Wenn hingegen ein Velofahrer oder eine Velofahrerin in einen Unfall verwickelt ist, wird systematisch die Frage gestellt, was die Opfer getragen haben (Helm, sichtbare Kleidung usw.), ohne jemals über die Ursachen nachzudenken, die zu einem Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen Mobilitätsarten geführt haben, von denen eine sehr verletzlich ist (wie z. B. unangemessene Einrichtungen).

Ein weiteres Beispiel für Motonormativität, das Velofahrenden nur allzu vertraut ist: Zwar zeigen die Daten, dass sowohl Velofahrende als auch Autofahrende in ähnlichem Ausmass gegen Verkehrsregeln verstossen. Doch während bereits der kleinste Regelverstoss einer Radfahrerin oder eines Radfahrers vielerorts lautstark als „Skandal“ verurteilt wird – wie zahlreiche Online-Kommentare belegen –, bleibt oft unbeachtet, dass solche Verstösse häufig aus einem Bedürfnis nach Sicherheit angesichts unzureichender Infrastruktur entstehen. Umgekehrt gilt das regelwidrige Verhalten von Autofahrenden – meist, um ein paar Sekunden Zeit zu sparen – in der Gesellschaft weitgehend als akzeptabel.

Auswirkungen auf unsere Infrastruktur

Doch diese Denkweise hat auch im realen Leben unangenehme Folgen – insbesondere in der Art und Weise, wie der öffentliche Raum gestaltet wird. Denn alles muss darauf ausgerichtet sein, den Autoverkehr zu erleichtern, da das Auto als bevorzugtes Verkehrsmittel gilt.

An Kreuzungen sind die Strassenecken häufig abgerundet, um das Abbiegen für Autofahrende zu erleichtern. Sie können dadurch mit höherer Geschwindigkeit abbiegen und sparen – vermeintlich – ein paar wertvolle Sekunden. Für Fussgängerinnen und Fussgänger bedeutet das jedoch: Sie sind schnelleren Fahrzeugen ausgesetzt und der Fussgängerstreifen – also die Gefahrenzone – wird durch die verlängerte Querung zusätzlich vergrössert (wenn Sie Mühe haben, sich das vorzustellen: Das untenstehende Bild hilft!).

Zwar kann man den Fussgängerstreifen vom Kreuzungsbereich wegrücken, sodass er im nicht verbreiterten Abschnitt der Strasse liegt. Doch auch dann ist der Fussverkehr benachteiligt: Der Umweg verlängert die Strecke, macht das Gehen weniger attraktiv – alles zugunsten des Komforts für Autofahrende.

Dieses Beispiel mag auf den ersten Blick nebensächlich wirken. Doch wenn man den öffentlichen Raum durch die Linse der Motonormativität betrachtet, erkennt man zahlreiche weitere Beispiele, die zeigen: Unsere Strassen werden meist in erster Linie für Autos geplant – und nur dann, wenn noch Platz bleibt, für andere Verkehrsformen und Aktivitäten. Besonders deutlich wird das an Stellen, an denen die Fahrbahn schmaler wird: Dort verschwinden Rad- und Fusswege fast immer zuerst – als Folge motonormativer Planungsnormen –, obwohl gerade an solchen Engstellen die schwächeren VerkehrsteilnehmerInnen am meisten gefährdet sind.

Das hat spürbare Folgen für die Mobilität der Menschen: Alle Fortbewegungsmittel ausser dem Auto werden benachteiligt und unattraktiver gemacht. Das wiederum ermutigt viele, sich doch fürs Auto zu entscheiden – schliesslich ist die Infrastruktur ganz darauf ausgerichtet. So fühlen sich Planer und Entscheidungsträger in ihrem Ansatz bestätigt. Auf diese Weise erhält sich die Motonormativität selbst – und wird immer weiter gefestigt.

Once you see it, you can’t unsee it

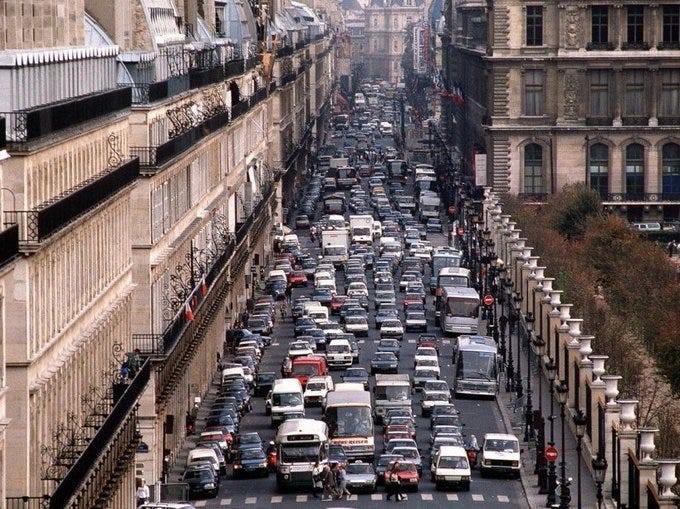

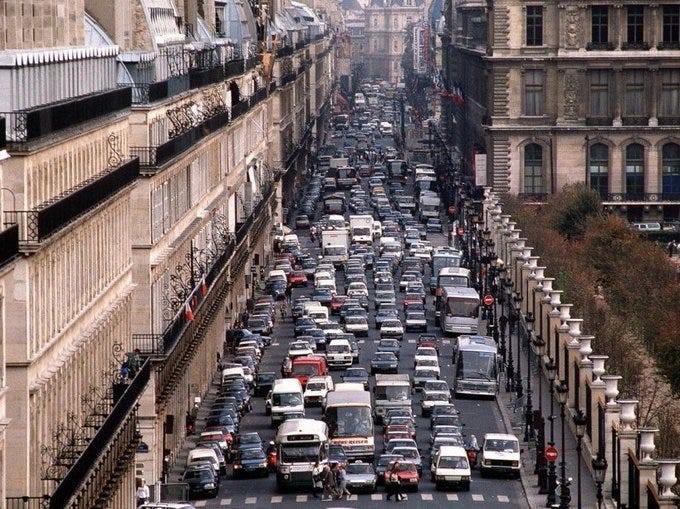

Die gute Nachricht ist: Genau das beginnt sich gerade zu ändern! Erinnern Sie sich an das erste Bild – die Strasse voller Autos? Tatsächlich ist es schon etwas älter. Es zeigt die Rue de Rivoli in Paris. Und heute? Heute sieht sie ganz anders aus:

Auch in der Schweiz und im Wallis vollzieht sich ein Wandel – langsam, aber sicher – hin zu weniger Motonormativität. Gesetze und Strategien werden eingeführt, um das Velo als Verkehrsmittel anzuerkennen und zu fördern. Doch der Fortschritt verläuft weiterhin schleppend – wie Sie sich denken können: wegen der hartnäckigen Motonormativität.

Zum Glück ist es, sobald man sich dieses Denkmusters einmal bewusst wird, relativ einfach, es zu hinterfragen und zu überwinden. Und hat man es einmal erkannt, wird man es nicht mehr so leicht los“

Mehr zu diesem Thema :

Video “Carspiracy – You’ll Never See The World The Same Way Again” durch Global Cycling Network (auf Englisch) : https://youtu.be/-_4GZnGl55c?si=x0lRCdpU84E1GFl4

Video “Motonormativity: A blind spot we all share”, durch die UNi Lausanne ((auf Englisch) : https://youtu.be/FnhQUJQgf7Y?si=AbAnwOmcfw_A3jd0

UNSER ENGAGEMENT IST EHRENAMTLICH

UNSERE WIRKUNG IST KANTONAL

et tu verras, on est cool!

Schreibe einen Kommentar