Une motion a priori anodine

Décembre 2021, session parlementaire d’hiver, Berne. Alors que le monde politique se remet à peine des sessions mouvementées liées à la pandémie du Covid-19, des sujets comme celui de la mobilité refont leur apparition dans les discussions.

Un Conseiller national libéral-radical du canton de Lucerne dépose alors une motion intitulée « Consolider la hiérarchie du réseau routier à l’intérieur comme à l’extérieur des localités ». En somme, la motion demande de garantir – plus précisément d’ancrer – la hiérarchie du réseau routier dans la loi fédérale sur la circulation routière, en garantissant que les zones de 30 km/h demeurent une exception sur les routes à orientation trafic à l’intérieur des localités.

Les nouvelles dispositions

La loi sur la circulation routière stipule que l’autorité ne peut abaisser la vitesse maximale de 50km/h sur les routes à orientation trafic que sur la base d’une expertise.

Entre le dépôt de la motion parlementaire en 2021 et le débat au Parlement fédéral (automne 2023 au Conseil national et printemps 2024 au Conseil des Etats), de nouvelles dispositions fédérales sont entrées en vigueur début 2023.

Parmi celles-ci, la suppression de l’obligation d’établir une expertise dans les rues à orientation résidentielle pour diminuer la vitesse. Les communes peuvent ainsi diminuer la vitesse maximale sur une route résidentielle à 30km/h, sans effectuer d’expertise (alors que celle-ci demeure pour les routes à orientation trafic).

Le Conseil fédéral rappelait au passage l’importance et le maintien du régime différencié entre limitations à 50km/h et zones à 30km/h et réfutait une quelconque volonté de vouloir instaurer des zones à 30km/h de manière généralisée.

La clarté de la législation actuelle

Selon le motionnaire PLR, la législation fédérale n’était pas suffisamment claire, il s’agirait d’introduire une réglementation claire de la hiérarchie entre les routes à orientation trafic en localité et les routes à orientation résidentielle.

Or, comme le rappelle le Conseil fédéral, une telle réglementation était déjà en vigueur, même si elle n’était pas inscrite dans la loi mais dans l’ordonnance y relative.

Ainsi, pour réellement mettre en œuvre la volonté du motionnaire, il aurait fallu abolir la possibilité de diminuer la vitesse sur des routes à orientation trafic, en supprimant tout simplement la possibilité de le faire moyennant une expertise qui démontre les bienfaits d’une telle réduction de vitesse.

Albert Rösti, Conseiller fédéral en charge de la mobilité:

Pour atteindre le véritable objectif de la motion, il faudrait renforcer le droit en vigueur et ne pas se contenter d’inscrire dans la loi, plutôt que dans l’ordonnance, les prescriptions actuelles relatives à la limitation de vitesse à 30 km/h. Il faudrait donc quasiment écrire que la vitesse est en principe de 50 km/h sur les routes à orientation trafic et supprimer la référence à l’expertise.

La motion a finalement été acceptée par une large majorité dans les deux chambres fédérales.

La face cachée de la motion

Mais alors, diriez-vous, pourquoi cette motion, si de telles dispositions sont déjà en vigueur dans la pratique ? Plusieurs explications existent.

1. Une question de fédéralisme

Une majorité des membres du Parlement ne soutient pas les politiques de généralisation de la réduction de la vitesse, menées au niveau local (cantonal, mais surtout communal). Le seul moyen pour les élus fédéraux de contrecarrer ces avancées est de restreindre le champ d’action des communes, et compliquer administrativement la mise en œuvre des zones à 30km/h.

L’action politique, qui semble donc a priori anodine, est en réalité une ingérence de la politique fédérale dans les politiques de mobilité locales. Les élus fédéraux, peu conscients des problématiques locales, contournent ainsi les revendications communales.

2. Une vision archaïque de la mobilité

Une large partie du monde politique croît, à tord, que la fluidité du trafic augmentera avec l’augmentation de la vitesse maximale dans les agglomérations.

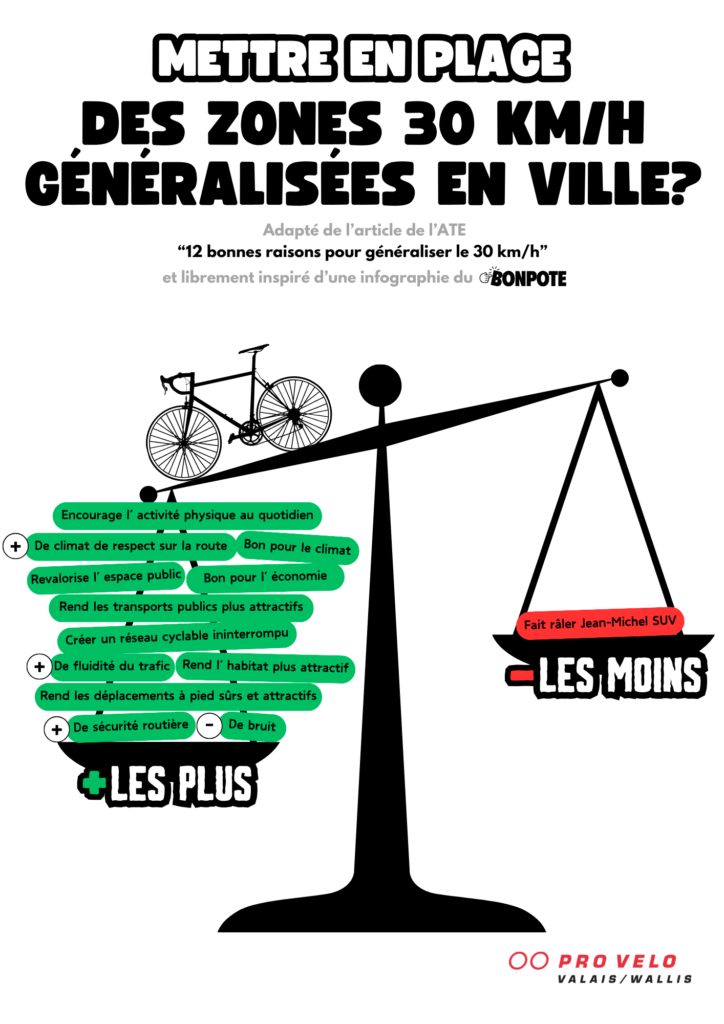

Dans les faits, c’est le contraire, et une telle vision reflète une grande méconnaissance des théories de la mobilité. Les zones à 30km/h fluidifient le trafic, et les routes déjà tant congestionnées ne permettent en pratique de toute manière rarement une vitesse supérieure à 30km/h.

Quand bien même la nuit, une vitesse à 50 km/h pourrait théoriquement valoir (car il n’y a pas de congestions), d’autres arguments, surtout liés à la santé, parlent en défaveur d’une telle mesure. En effet, diminuer la vitesse dans les agglomérations, même sur les routes dédiées au trafic au sein des agglomérations, augmente la qualité de vie des habitantes et habitants.

En milieu urbain, l’exception devrait être la vitesse maximale de 50 km/h et la règle les zones à 30 km/h, et non l’inverse.

3. Une soumission, parfois involontaire, au lobby de la voiture

Les conséquences de cette motion, c’est l’introduction de complications administratives, car les dispositions inscrites jusqu’à présent dans l’ordonnance le seront dans la loi.

Cela ouvre potentiellement la porte à une modification de l’ordonnance (qui doit respecter la volonté du législateur de vouloir des zones à 30 km/h uniquement de manière exceptionnelle).

Ainsi, le législateur fédéral suit, potentiellement sans même s’en rendre compte, le lobby de la voiture, qui agit à l’encontre des politiques urbaines, dont les bienfaits et l’efficacité (aussi en matière de fluidité) sont scientifiquement fondés.

PRO VELO Valais/Wallis s’engagera toujours en faveur des mesures qui sont fondées sur la science, et non pas sur une idéologie pro-voiture, dont la réelle vocation est le maintien d’une vision du tout-à-la-voiture, désuète depuis bien longtemps.

Cet automne, nous voterons sur le projet d’extension des autoroutes.

Nous nous engageons pour que l’argent public soit alloué à des projets plus responsables !