Chez PRO VELO, on ne fait pas du vélo pour tourner en rond. Et justement : aujourd’hui marque un petit jalon historique avec la publication du rapport intermédiaire sur l’application cantonale de la Loi sur les voies cyclables (LVC). Alors, bonne nouvelle: le Valais pédale enfin dans la bonne direction. Moins bonne nouvelle : on est encore loin du sprint final.

Un cadre légal… mais pas encore suffisamment de pistes cyclables sous nos roues

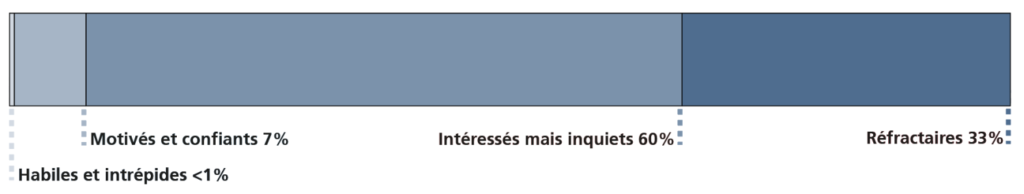

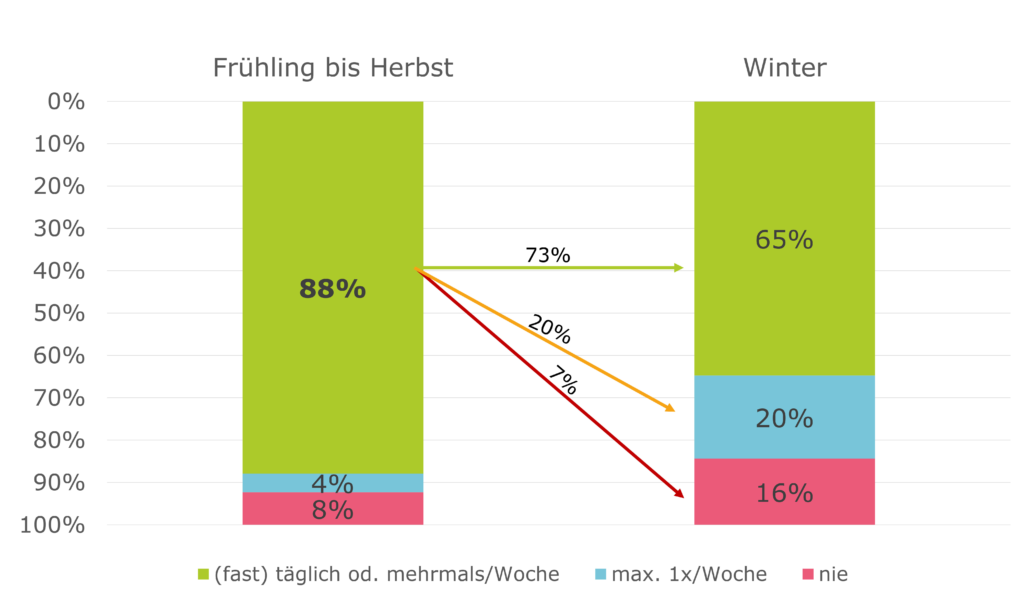

En 2018, 74% de la population suisse a dit oui à la mobilité douce. Résultat : depuis deux ans et demi, les cantons doivent planifier des réseaux cyclables sûrs et attractifs. En Valais, on a même pris les devants avec une base légale cantonale pour la mobilité douce. En lançant une initiative cantonale, la nouvelle loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne a pu être façonnée convenablement. Et cela nous positionne parmi les premiers cantons à le faire.

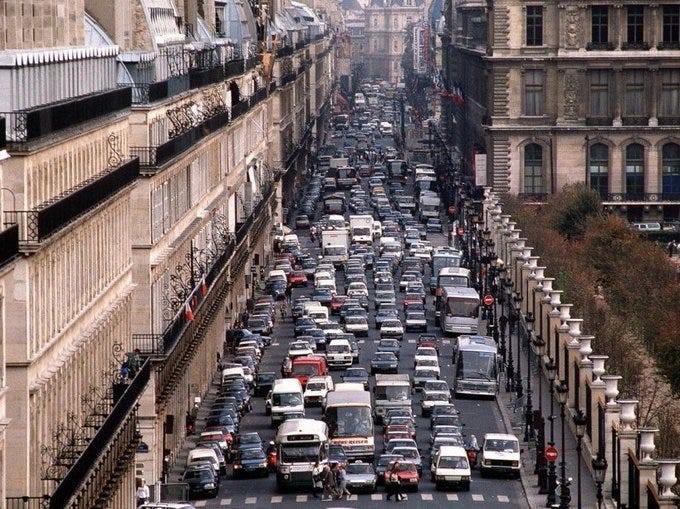

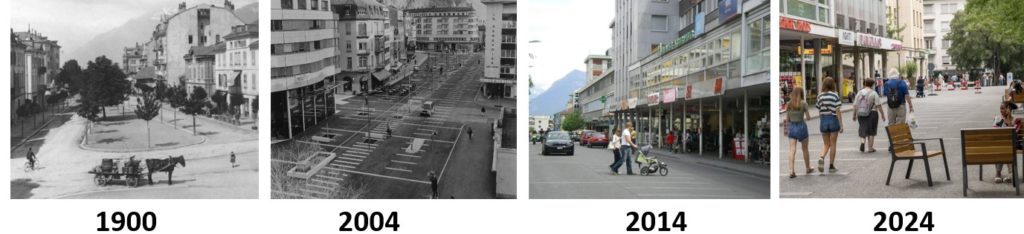

Mais avant de sortir les trompettes: pour l’instant, ces belles pistes cyclables sont surtout dessinées sur papier. Concrètement, on voit encore plus de voitures que de vélos. La loi fédérale impose pourtant des réseaux réalisés d’ici 2042. Ça laisse le temps, oui, mais l’exemple de l’autoroute du Haut-Valais – planifiée en 1960 et toujours en chantier – nous rappelle que la procrastination valaisanne est légendaire…

Entre volonté politique et coup de pédale communal

PRO VELO tient à saluer l’arrivée du nouveau chef de service de la mobilité, M. Sylvain Dumoulin. Et compte sur lui pour éviter que nos futures pistes ne restent coincées dans un tiroir poussiéreux. Rappel aux communes : c’est le moment ou jamais d’enfourcher la bicyclette et de penser « réseau cyclable » sérieusement. Avec stationnements adaptés, RCCZ modernisés, et pourquoi pas une stratégie locale.

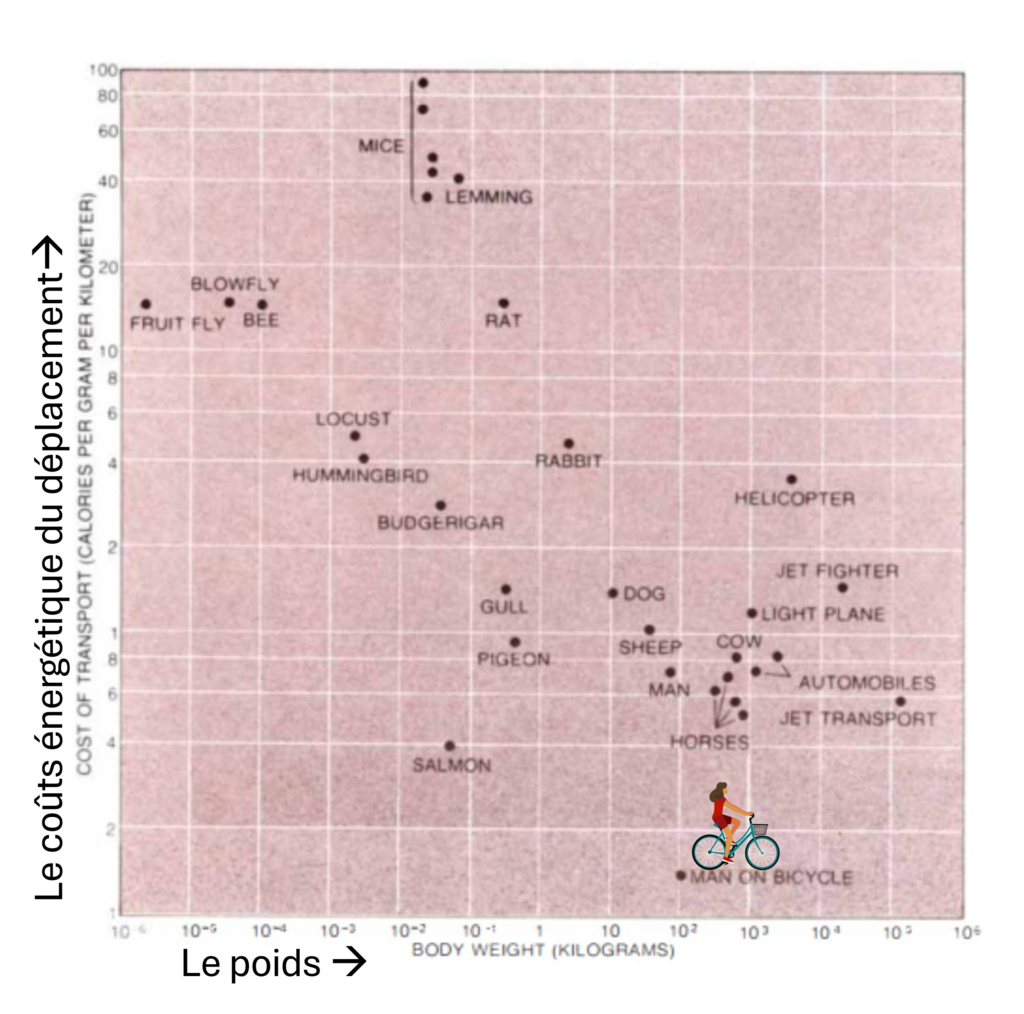

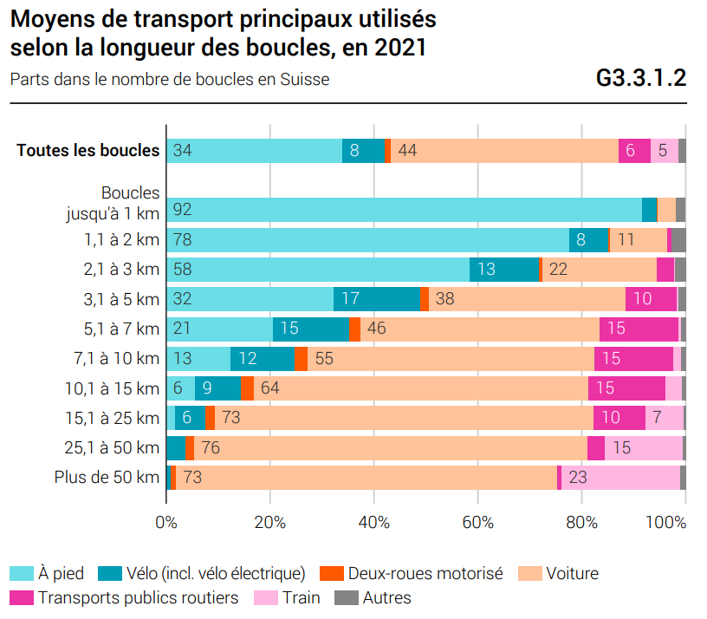

Le vélo est un vrai moyen de transport, pas juste un loisir du dimanche. Chez PRO VELO Valais/Wallis, on reste sur la selle, vigilants et motivées. Les bases sont là, les cadres légaux aussi : maintenant, il faut des pistes concrètes, pas des promesses sur papier glacé.

Les médias en parlent:

- Le Nouvelliste: « Développement du réseau de voies cyclables: Pro Vélo Valais salue des avancées »

- Radio Chablais: « Bilan de l’application de la loi fédérale sur les voies cyclables en Valais »

- Canal 9: « Les pistes cyclables sur la bonne voie »

- Rhône FM: l’interview (min. 3:30) / « Le développement des voies cyclables suisses tient la cadence »

- Walliser Bote: « Wallis nimmt bei der Umsetzung des Veloweggesetzes eine Pionierrole ein ».

- Walliser Zeitung: « Wichtiger Meilenstein erreicht – doch der Weg ist noch lang »

- Kanal9: Tagesjournal, Min. 5:56

Allez, rejoins-nous!

NOTRE ENGAGEMENT EST BÉNÉVOLE

–

NOTRE IMPACT EST CANTONAL

et tu verras, on est cool!